这支师生青年队伍携带便携式氨挥发监测仪与多参数光合作用测定系统,深入蔬菜大棚、生产车间和科研平台,为章丘10余座百亩级蔬菜大棚实施“从氮肥生产到蔬菜品质全链条减碳提质”科技会诊,用专业知识为乡村振兴注入绿色动能。

图为实践团成员在三涧溪村大棚观察作物生长状况

在三涧溪村智慧蔬菜大棚,一场聚焦“氮素高效利用”的“科技问诊”火热开场。三涧溪村大棚负责人热情向师生介绍大棚发展:占地300亩的大棚以蔬菜、番茄、水果黄瓜为主打,全部配套水肥一体化、物联网环控系统,是“全国蔬菜质量标准中心示范基地”。然而,面对实践团“最大痛点”提问,农户坦言:“产量和外观都达标,可氮肥利用率仅40%左右,氨挥发损失大,既浪费又加剧温室效应,急需绿色低碳解决方案!”

齐鲁理工学院仿生树叶团队回应:“这正是我们的攻关方向!科技赋能乡村振兴,必须算好‘碳账本’。团队成员补充:“下一步计划通过联用光谱传感与大数据模型,可为每一座大棚量身定制‘氮素营养处方’,让蔬菜‘吃得刚刚好’,农民‘花得最少’,环境‘负担最轻’!”

图为实践团成员与前往北京理工大学前沿科学研究院调研学习

弄清痛点后,师生无惧“三伏”炙烤,兵分三路扎进生产一线。“大棚组”手持叶室测量仪,逐垄测定番茄、绿色蔬菜功能叶的光合速率、气孔导度,同步记录棚内CO₂、氨气实时浓度;“企业组”深入氮肥企业生产线,采集不同工艺段的氮氧化物及能耗数据;“研究院组”在北理工前沿院实验室,对带回的仿生模块进行表面形貌、催化活性电镜表征。

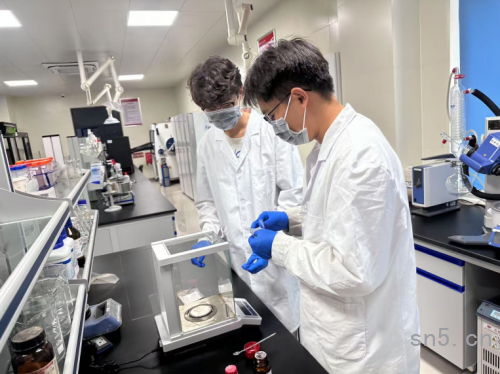

图为指导教师与团队成员进行相关实验

“采样点避开滴灌带!”“这份氨气滤膜4℃冷藏!”提示声此起彼伏。记录组则同步标记大棚编号、叶片方位、温湿度、土壤含水率等关键信息。采样结束,队员们顾不上擦汗,立即用电子问卷对30位农户及20位企业技术人员开展“氮素认知与投入”快速访谈。

满载“大棚味”的叶片、气体样本与“机器轰鸣味”的生产数据,实践团连夜返回齐鲁理工学院绿色化工实验中心。在教师党支部技术专家指导下,同学们通宵进行样品前处理:冷冻干燥、超声提取、IC测定硝态氮、GC-MS分析挥发性胺……随后,仿生树叶模块被接入模拟大棚微环境反应器,屏幕上实时跃动的曲线,记录着氨气捕集率、氮素转化路径及减排潜力。一周后,团队将把数据转化为通俗易懂的“减氮增绿”操作手册,连同仿生树叶组件,再次奔赴三涧溪村,让科研成果在齐鲁大地上“枝繁叶茂”。

图为学生检测样本

“把实验室的‘叶子’种进大棚,把论文写在黄土地上,这次实践让我明白科研只有落到农民的笑脸上,才算开花结果。”实践团夏文品同学在实验台前感慨,“用绿色科技助力农业减碳,把青春汗水洒在乡村振兴一线——这是最鲜活的‘行走的党课’,更是我们青年的使命!”