7月19日至20日,桂林航天工业学院“星火燎原”实践队走进广西百色市右江区龙川镇,开展“足迹龙川探非遗,智慧谱曲振乡野”主题社会实践。实践队深入政府机关座谈交流,探访非遗工坊触摸文化根脉,走进田间地头探寻振兴路径,以青春智慧与实干精神书写了一份助力乡村发展的答卷。

深入座谈交流,共绘振兴蓝图

实践队前往龙川镇,在龙川镇团委的精心安排下,实践队与龙川镇团委邓书记在机关支部党员活动中心举行了一场气氛热烈的座谈交流会。

会上,实践队带队老师何典聪首先介绍了桂林航天工业学院的办学特色、专业优势以及本次社会实践的初衷。邓书记则围绕龙川镇的产业布局、发展规划及人才需求进行了详细介绍,并坦言当前面临的最大挑战是因年轻人外出务工导致的“土地抛荒问题”。

在随后的融合探讨环节,双方就如何利用信息技术、人工智能等专业优势赋能龙川镇特色产业展开了深入讨论。针对土地抛荒问题,实践队成员们提出了一个具体的“遥感监测+无人机精准作业”实施计划。成员们建议,首先利用遥感技术对抛荒土地进行全面测绘和动态监测,然后通过数据分析精准计算出改良剂或种子的需求量,最后调度无人机进行高效、精准的播撒作业,从而以科技手段破解人力不足的困局。

图一:实践团成员与团委负责人在机关支部党员活动中心进行座谈交流

走进田间地头,探寻振兴密码

为将座谈会上的蓝图与实地情况相结合,19日下午,在邓书记的带领下,实践队走进龙川镇产业一线,在田间地头探寻乡村振兴的实践密码。

在旱稻种植区,队员们俯身轻触翠绿的稻苗,围绕其特性展开热烈讨论。上午提出的技术方案在这里找到了更具体的应用场景。计算机专业的小梁结合专业提出:“我们可以将无人机巡航与人工智能相结合,构建一个旱稻生长动态监测系统。无人机定期拍摄高清图像,AI算法则能自动识别病虫害、营养状况等问题,为精准施肥、科学灌溉提供实时数据支持,真正实现智慧农业。”队员小李则补充,这套系统同样可以应用于镇上的绿色生态蔬菜基地,实现对多种作物的智能化管理。这些来自田间的思考,让上午的“实施计划”变得更加具体和可行。

图二:实践团成员听着团委负责人对蔬菜基地的介绍

图三:实践团成员走进田间地头,实地观察旱稻生长状况。

探访非遗工坊,触摸文化温度

为深入体验当地的文化瑰宝,实践队来到了龙川镇非遗蓝靛扎染传承点。在邓书记的带领下,团队前往传承人李明章老师的蓝靛瑶服饰的体验店里,她首先向队员们详细讲解了蓝靛扎染的工艺流程和文化内涵,从植物挑选到发酵染色,每一步都凝结着四十余年的坚守。

图四:传承人李明章老师向实践团成员和团委负责人讲解蓝靛扎染工序

为了让队员们更直观地感受非遗魅力、培养兴趣,李老师热情地邀请大家试穿精美的传统服饰。当队员们穿上那厚实的纯棉布料、抚摸着衣襟上精美的刺绣纹样和闪耀的银扣时,仿佛“披上了一段鲜活的历史”,眼中满是对传统技艺的敬仰。

图五:实践团成员试穿传统服饰

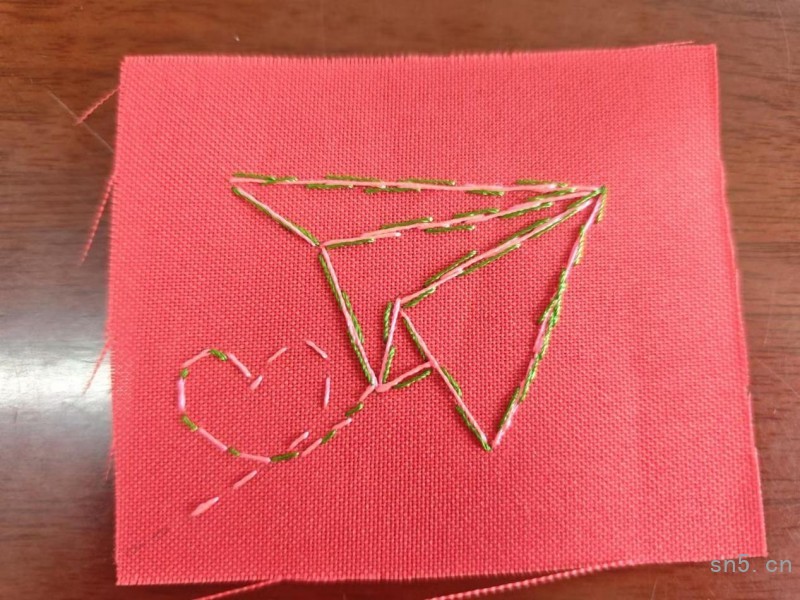

在对蓝靛文化有了宏观认识并培养起浓厚兴趣后,真正的匠心考验——刺绣学习环节正式开始。为了让队员们得到更细致的指导,传承人李明章老师还特别邀请了村里的刺绣手艺人吴桂彤老师一同前来教学。李老师和吴老师示范平针绣法时,针尖起落间,一片山茶花瓣便栩栩如生。可当队员们上手时,却频频遭遇绣花针滑脱、线迹歪斜的难题。在两位老师手把手的耐心指导下,队员们才终于绣出简易图案,指尖的酸麻让大家真切感受到:“原来每一件精美的作品背后,都是日复一日的坚持。”更有队员将学到的绣法融入创意,绣出了一架别致的“非遗纸飞机”,让传统技艺与青春创意巧妙碰撞。

图六:在李明章老师和吴桂彤老师的共同指导下,实践团成员学习刺绣技艺

图七:实践团成员在李老师和吴老师的指导下绣出的纸飞机作品

此次龙川之行,是一次理论与实践的深度结合。队员们在座谈交流中碰撞思想,于非遗工坊里感悟匠心,更在田间地头印证所学。这趟旅程不仅加深了大家对非遗传承和现代农业的认知,更让青春智慧在助力乡村振兴的广阔天地中找到了落地生根的坚实土壤。

图八:实践队,团委负责人和李明章老师在龙川镇政府前合影留念。

(作者:蒋承烨 蒋丽婷 江文彬 陈慧婷 李达强)